家族信託と遺言の違いとは?それぞれのメリットと使い分け方

ホーム > 相続豆知識 > [遺言] 家族信託と遺言の違いとは?それぞれのメリットと使い分け方

「将来、自分に何かあったとき、家族に迷惑をかけたくない」「財産の管理や承継について今のうちから備えておきたい」──そう考える方が増えています。

そのような中で注目されているのが「家族信託」と「遺言」という二つの手段です。どちらも大切な財産に関わる制度ですが、目的や仕組みに大きな違いがあります。

この記事では、家族信託と遺言の基本的な違いから、それぞれのメリット・デメリット、活用のポイントまで解説します。

1.家族信託と遺言の違い

家族信託とは?

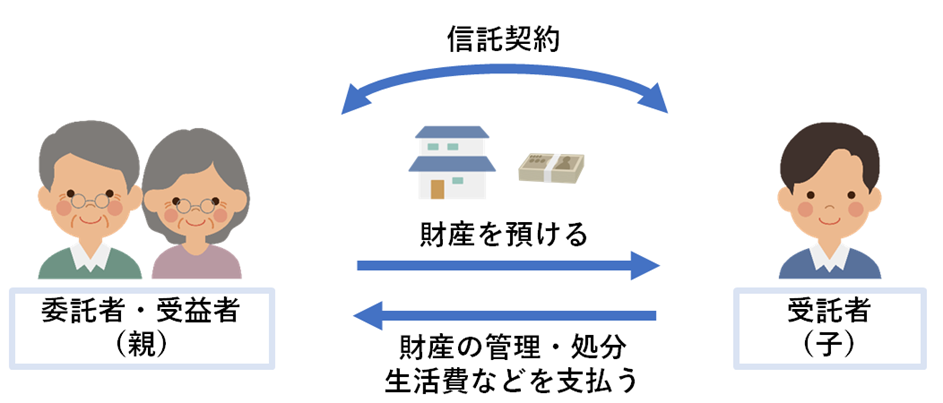

家族信託は正式には「民事信託」といい、財産の所有者が信頼できる家族などに財産の管理や処分を託す制度です。一般的には「親が自宅や現金などの財産を子に託し、老後や介護の費用として必要に応じて使ってもらう」といった使い方がされています。

遺言とは?

遺言とは、自分の死後に財産をどう分けるか、誰に何を渡すかを生前に書面で残す仕組みです。相続トラブルを未然に防ぎ、スムーズな手続きを進めるために有効です。

形式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがあります。もっとも確実性が高いのは公正証書遺言です。

遺言書についての詳しい解説はこちらをご覧ください。

>遺言書の種類(相続対策をお考えの方)

2.それぞれのメリット

家族信託

1. 親の認知症に備えられる

認知症を発症すると、民法上「意思決定能力がない」と判断される可能性があります。たとえ本人名義の財産であっても、不動産の売却や預金の引き出しなどの法律行為が一切できなくなる(=財産が“凍結”される)ことが大きなリスクです。家族信託は契約を結んだ時点から効力が発生するため、たとえ委託者が後に認知症を発症しても、受託者が引き続き財産を管理できます。これにより、財産の凍結を防ぐことができます。

2. 二次相続まで対応できる

財産の承継先を「一次相続だけでなく、二次相続」まで指定することができます。たとえば、「自分が亡くなったら配偶者に、その配偶者が亡くなったら子どもに」といった複数段階の承継設定が可能です。これは遺言書では実現できない内容であり、信託ならではの大きなメリットです。

3. 柔軟な財産管理が可能

受託者が信託財産を管理・運用・売却することができるため、例えば不動産を売却して介護施設費用に充てるなど、ご本人の生活環境・健康状況に応じた柔軟な対応が可能です。

遺言

1. 相続手続きがスムーズに進む

遺言書がある場合、遺言の内容に従って財産分配を行うことができるため、相続人同士で遺産分割協議を行う必要がなくなります。これにより、相続手続きが簡略化され、トラブルや感情的な対立を回避しやすくなります。特に家族関係が複雑な場合や、相続人の人数が多い場合には、遺言書の有無が手続き全体の円滑さに大きく影響します。

2. 費用負担が比較的少ない

自筆証書遺言は、紙とペンがあればご本人の意思で作成できるため、作成コストはほとんどかかりません。公正証書遺言の場合でも、公証人手数料などが必要にはなりますが、費用としては数万円程度で済むことが一般的です。家族信託など他の手続きと比較して、初期費用の負担が少ないことは大きなメリットといえるでしょう。

3. 遺留分以外の配慮も可能

遺言書を活用することで、例えば「生前お世話になった孫に少しでも財産を分けたい」「介護をしてくれた長男の配偶者に感謝の気持ちを伝えたい」など、相続人以外の方への思いを形にすることができます。法定相続人ではない方に財産を遺すには、遺言書による意思表示が必要不可欠です。贈与の意思を文書に残しておくことで、後々の相続人間のトラブル防止にもつながります。

3.注意しておきたいデメリット

家族信託

1. 専門知識が必要

家族信託は民法や信託法、税法など複数の法律にまたがる制度であり、内容が複雑です。信託契約書の設計ひとつで、目的に合致しない内容になる、将来の運用に支障が出ることもあります。そのため、契約書の作成には、信託に精通した専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士など)の関与がほぼ必須となります。

2. 費用がかかる

家族信託の導入には、次のような費用が発生します。

・信託契約書の作成費用

・公正証書作成費用

・信託財産に不動産がある場合は、不動産登録免許税

・専門家の報酬

・その他実費

また、信託開始後も、受託者が定期的に帳簿管理をしたり、税理士が関与して信託財産の会計処理や確定申告を行ったりする必要がある場合もあります。

3. 受託者の責任・負担

受託者は受益者の利益を第一に考え、信託契約に従って財産を管理・運用しなければなりません。不動産を管理する場合には固定資産税の納税手続きや修繕対応、テナント対応まで任されることもあり、親族間でもプレッシャーを感じやすい役割です。

遺言

1. 認知症になった後は修正・作成できない

遺言は、作成時に本人に「遺言能力(意思能力)」が備わっていることが必要です。つまり、認知症を発症し、判断能力が低下してしまった場合には、新たに遺言を作成したり、すでにある遺言を変更したりすることができません。結果として、希望する内容のまま財産を遺せなくなるリスクがあります。

2. 書式不備による無効リスク

特に自筆証書遺言の場合、民法で定められた形式(全文自筆・日付・署名・押印など)を守らなければ、せっかくの遺言が無効とされることがあります。また、内容があいまいな表現であると、相続人間で解釈が分かれ、かえって紛争の原因となることもあります。

3. 死亡後でないと効力がない

遺言は、あくまでも「死亡後に効力が発生する」ものであるため、生前の財産管理には一切使用できません。たとえば、認知症によって本人が預金の引き出しや不動産売却ができなくなったとしても、遺言では何の効力もありません。生前の財産活用や生活資金の柔軟な対応には限界があります。

4.使い分けのポイント

こんな方は家族信託が向いています!

・認知症や病気の備えとして、今のうちに資産管理をしておきたい。

・不動産を複数所有していて、柔軟に売却や管理をしてもらいたい。

・障がいをもつ子どもの将来を守りたい。

・二次相続を見据えた財産承継をしたい。

こんな方は遺言が向いています!

・家族構成が複雑で相続人同士の争いを防ぎたい。

・特定の人へ財産を渡したい。

・事業承継や不動産の分割が難しい財産がある。

・遺留分への対応も含めて意思を明確にしたい。

・財産が比較的シンプルで、あまり複雑な手続きをしたくない。

| 比較項目 | 家族信託 | 遺言 |

|---|---|---|

| 効力が発生する時期 | 契約締結時(生前) | 死亡時 |

| 管理対象の期間 | 生前~死後まで対応可能 | 死後のみ |

| 認知症対策 | ◎ 判断能力が低下しても効力継続 | × 判断能力が低下すると作成・変更不可 |

| 相続人以外への財産承継 | ○ 可能 | ○ 可能(制限あり) |

| 柔軟性・自由度 | ◎ 契約内容によって柔軟に設計可能 | △ 法定相続の制約を受けやすい |

| 必要な手続き・費用 | △ 契約書作成、公証、登記等が必要 | ○ 自筆証書なら簡単、公正証書は有料 |

| 法的トラブルの回避 | ○ 生前に意思確認・実行できる | △ 内容に不備があると無効になる可能性 |

家族信託と遺言の併用という選択肢

実は、家族信託と遺言は「どちらか一方」ではなく、「併用する」ことも有効です。

例えば、認知症対策として家族信託を活用しつつ、信託で扱わない財産や最終的な希望を遺言でカバーすることで、より万全な対策となります。

5.専門家のサポートで最適な選択を

家族信託と遺言、それぞれに特徴があり、目的に応じて使い分けることが大切です。判断に迷う場合は、相続・生前対策に詳しい専門家に相談するのが確実です。

「自分にはどの制度が合っているのか?」「費用はどのくらいかかるのか?」など、ぜひ当法人にお気軽にご相談ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-311-315になります。専門家があなたの状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。

※2025年7月時点での情報です。

相続に関する無料相談実施中

相続に関わるご相談は仙台相続あんしんセンターにお任せください。相続の専門家がチーム体制でご相談に親身に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。予約受付専用ダイヤルは0120-311-315になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

お気軽にご相談ください

〒983-0852

仙台市宮城野区榴岡4-3-10 仙台MTビルSOUTH4階

TEL:0120-311-315

FAX:022-295-1372

[受付時間]

平日9:00~18:00(受付:9:00~17:30迄)

土曜9:00~17:00(要予約)